安土桃山時代

広島誕生とともに中の棚商店街は生まれました。

時は安土桃山時代。天正17(1589)年4月、毛利輝元公は広島城築城に着手します。

広島は築城や町作りで大賑わい。人が集まれば「食」が必要になってきます。

すぐに一つの魚市場が誕生しました。名前は「うおのたな(店・棚)」。現在の「中の棚商店街」のことです。

最初は小さな魚市場でしたが、場所が良いこともあり、たくさんの人が集まるようになると市場の西側に、うどん屋や八百屋など食べ物を扱うお店が軒を並べるようになりました。

この通りは「たてまち」と呼ばれていました。

因みに、その昔、城下町では東西の路を「横町」、南北の路を「たて(立・縦)まち」と呼んでいたということですから、広島の「たてまち」もそれに倣ったのでしょう。

広島の発展とともに魚市場から風情のある商店街へ。

魚市場があったことから「うおのたな」と呼ばれるようになりましたが、元和5(1619)年、浅野長晟公入城の時、西魚屋町(現在の袋町付近)と京橋町(現在の南区)にも魚市場が設けられます。一つしかなかった「うおのたな」が3つになったことから魚市場の真ん中に位置する「うおのたな」を「なかのたな」と呼ぶようになりました。

さて、「店」も「棚」も”たな”といいますが、「なかのたな」が棚という文字を使うようになったのは平田屋川に橋が、南から順に富士見橋、竹屋橋、平田屋橋と名前がつけられ、そのとき「なかのたな」の表記が「中の棚」と記されたことから始まったと考えられています。

橋が架けられていたことからもわかるように、当時、中の棚には堀があり、水が流れていました。

記録によると幅30cm、長さ90cmの赤御影石が一面に敷き詰められており、雨上がりの水たまりに月が映る様は、とても風情があったそうです。

中の棚商店街は、当時の面影を伝えたいとの思いから、商店街んおカラー舗装には赤御影石を用いています。

毛利公・福島公時代

「中の棚」の原型ができあがります。

毛利輝元公による広島城築城が進むに従い、城下町が整えられ町名も決められていきました。

しかし、当時の資料が少ないために毛利公時代、どのような町割になり、どんな町名がつけられていたのかはほとんどわかっていません。

わずかに現在の本通2丁目付近が、城下町建設に参画した出雲出身の平田屋惣右衛門の名をとって、平田屋町と呼ばれていたという記録が残っています。

慶長6(1601)年、福島正則が広島に入城した頃の記録によると中の棚の地名は「東魚屋町」、その西側の南北の通りを「たて(立・堅)まち」、さらに西側を「東研屋町」、その西を「研屋町」そして「紙屋町」と呼ばれていたようです。

この地名は昭和38(1963)年まで引き継がれますが市街地化によって東魚屋町・立町・東研屋町・研屋町は立町に統一されることになりました。

現代

広島の「食」を担う商店街へ。

昭和50年代始めの中の棚商店街は、電柱が乱立し道路も無機質なアスファルト舗装でした。

お客様に気持ちよくお買い物を楽しんでいただくために、昭和58(1983)年、乱立していた電柱を集約し、道路も人工石に改装するなど整備を行いました。

老朽化していた建物も高層化されブティックなどのお店が出店するようになりました。

中の棚商店街は”グルメ&ファッションの町”と云われるようになりました。

次の時代を見据えた商店街づくりをはじめました。

近代的な商店街へ生まれ変わった中の棚商店街は、次の時代を見据えた新しい商店街づくりの必要性を感じました。

中の棚商店街街路整備

- 昭和61(1986)年6月16日

- 商店街の組織を「中の棚商店街振興組合」と法人に改組

- 昭和2(1990)年

-

商店街GJ計画を行い中の棚地域の歴史や役割を研究。

現状の商店街を分析して中の棚が商店街として担うべき役割や、

存在意義・姿勢、行動規範等「中の棚理念」を確立し

商店街ビジョン(将来像)を策定 - 平成3(1991)年〜平成4年

- 中の棚商店街の理念・将来像を具現化するための事業を設計

- 平成6(1994)年

- 下水道・水道・ガスの地下埋設設備と電線・電話線・有線

・ケーブルビジョン・光ファイバーを地下埋設などの整備工事 - 平成7(1995)年

- 街路灯50基、安全な町作りのために街内放送等の設置

- 平成8(1996)年〜

平成9(1997)年3月 - 中の棚商店街の道路を赤御影石等でカラー舗装

- 平成11(1999)年〜

平成12(2000)年1月 - 300台収容の駐車場グランドパーキング21を建設

(平成12年2月から開業)

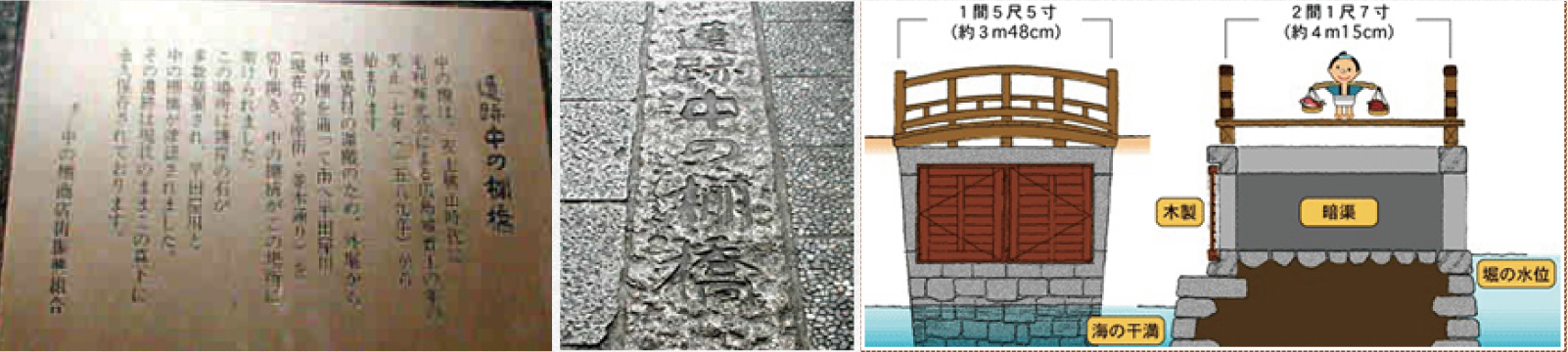

街路整備の際に江戸時代の遺跡が発見されました。

平成7(1995)年〜平成9(1997)年にかけて、中の棚商店街はさまざまな街路整備を行いましたが、その際、地下約80cmくらいのところに護岸の御影石がでてきました。

そこで平成8(1996)年12月21日、広島県文化財団協会会長 広島大学名誉教授 理学博士 楠見 久先生の立ち会いのもと発掘調査を行ったところ、発見された石は江戸時代の御影石で平田屋川の護岸に使われていたことが判明しました。これまで広島市公文書館等の文献で、このあたりに中の棚橋があったことはわかっていましたが、遺跡が発見されたことで史実が裏付けられました。

広島県文化財団協会会長 広島大学名誉教授

理学博士 楠見 久先生

横に記された「遺跡中の棚橋」の書は東大阪市在住の書家 可能如雷(喜良)氏によるものです。

デザイン&受賞歴

数々のデザイン賞を受賞した街づくり。

実は湾曲した御影石は川の流れを表しており、磨き石や魚のデザイン化された石が敷き込むことできらめく太陽のもとひかり輝く川面を表現するという意味も込めています。

かつて「露地」は子供たちにとって遊びと創造の場であり、親しみと触れ合いによって心かき立てられるものがあった場所でした。

このみち広場を「ととろじぃ」と名付け、次世代を担う子供たちの参加を求めました。

街路灯

中の棚商店街は、都市景観を語る上で大きな課題として取り上げられる”情報の氾濫(交通標識・スピーカー・旗等)”を全て街路灯に取り込み機能とシンプルさを一体化させました。

間接照明の反射板は豊かな表情を生み出しスポット照明は歩行への安全性を高めています。

スピーカーから流れる音楽は、心地の良いリズム感を与えています。

中の棚商店街独自の街路灯は平成8年にひろしまグッドデザイン賞を受賞しました。

※平成23年、中の棚商店街は街路灯すべてLEDに変換しました。

街路中の棚のロゴと

魚のデザイン(サイン・アート灯)

中の棚のデザイン整備にあたり、江戸時代の中の棚には魚市場があり、「うおの棚」として親しまれていたことから魚をモチーフにデザイン化しました。

また象形文字を用いて歴史と文化を表現するとおもに、未来へ続くようにとの思いも込めました。

中の棚のロゴは交差点や街路灯の前にあしらわれ、魚のデザインは街路の中央部に位置する御影石をはじめ、子供の絵と合わせて540個の石に表しています。

街区の入り口4ヶ所には方位にそってその季節の魚の文字が布設され、中の棚らしさの中に遊び心を出しています。

中の棚のロゴと魚のデザインは谷川ツトム氏が担当しました。

谷川ツトム

(社)日本グラフィックデザイナー協会会員

広島広告協会会員

- 1982年

- ドイツ国際カレンダー展 銀賞

- 1984年

- 全国ポスターカタログ展 印刷工業会会長賞

- 1995年

- 第51回 国民体育大会「ひろしま国体」公式ポスター 最優秀賞

- 1998年

- 広島広告企画制作賞パッケージの部 金賞

受賞歴

-

「ひろしま街づくりデザイン賞」広島市

「ひろしま街づくりデザイン賞」広島市

-

「まちなみ景観・景観づくり大賞」広島県

「まちなみ景観・景観づくり大賞」広島県

-

「ひろしまグッドデザイン賞(街路灯)」広島市

「ひろしまグッドデザイン賞(街路灯)」広島市

-

「看板・ネオン・ディスプレイの部 金賞」広島広告協会

「看板・ネオン・ディスプレイの部 金賞」広島広告協会